O glamour e a derrocada de Condé Nast e Vice

Enquanto um livro relembra como Vanity Fair e Vogue redefiniram o que era classe, consumismo e estilo de vida, um documentário expõe os problemas que levaram à queda da Vice

Este é o número #270 da MargeM newsletter, que se prepara para dar lugar a uma nova MargeM: ainda mais ampla e com presença em outras plataformas.

🎶 Enquando isso, você pode dar uma passada no Spotify para ouvir algumas das várias playlists que montamos. 🎶

Houve um tempo em que as revistas impressas realmente importavam. Em um mundo pré-internet, suas páginas estampavam o glamour, a ironia e uma certa profundidade que dificilmente se encontrava em jornais, rádios e tvs.

Com tão pouca concorrência (ainda não tínhamos plataformas de streaming, redes sociais, sites etc.), vendiam pacas. E algumas revistas em especial se tornaram símbolos de status: para quem aparecia nelas, para quem anunciava nelas, para quem trabalhava nelas e para quem as comprava nas bancas.

No Brasil, a grande editora de revistas foi a Abril, que publicou/publica Veja, Realidade, Capricho, Playboy, Placar, Claudia, entre outras.

No mundo, não houve nada como a Condé Nast (particularmente, entre os anos 1980 e 2000).

“A nossa cultura contemporânea do Instagram — retocada digitalmente, cheia de marcas famosas e carregada de FOMO, em que pessoas bonitas fazem coisas bonitas em lugares bonitos, sem você — é uma reprodução ‘faça você mesmo’ do universo que os editores-celebridade da Condé Nast criavam cuidadosamente mês após mês, ano após ano.”

O trecho acima é de Empire of the Elite: Inside Condé Nast, the Media Dynasty that Reshaped the World, livro em que Michael M. Grynbaum (jornalista do New York Times) mergulha na história dessa casa centenária.

✍ O livro volta bastante no tempo, até o final do século 19. Mostra como a Condé Nast virou a gigante dona de títulos como Wired, Architectural Digest, Bon Appétit e GQ. Mas a obra vale principalmente pelas histórias ambientadas na “era de ouro” de três revistas: Vanity Fair, The New Yorker e Vogue.

Essas revistas eram, nas palavras de Grynbaum, “manuais sofisticados do ‘bem viver’, definindo as nossas ideias modernas de classe, consumismo, política, estilo de vida e gosto. Ser mencionado pela Condé Nast significava ter chegado lá – como ator, escritor, estilista, pensador ou socialite”.

💰 Para retratar esse mundo com fidelidade, para ter acesso a esse pequeno círculo de personalidades, seus editores tinham de viver essa vida. Anna Wintour (Vogue), Graydon Carter (Vanity Fair) e Tina Brown (Vanity Fair e New Yorker) eram, elas próprias, tão celebridades e tão poderosas quanto qualquer pessoa que aparecia em suas páginas.

“Si (Newhouse Jr., o dono da Condé Nast) exigia que os principais nomes de seu império imitassem o estilo de vida das pessoas que perfilavam. Daí os empréstimos sem juros para apartamentos no West Village e casas de campo, além dos benefícios dignos de Wall Street, como carros com motorista e contas generosas de despesas. Os exageros eram lendários. Por anos, simplesmente não existiam orçamentos: os bilhões de Si bancavam uma operação em que o glamour e o status frequentemente importavam mais do que fechar as contas. Editores iam e voltavam da Europa no Concorde. Quem criticava tanta extravagância não compreendia a lógica por trás do teatro de Si: para Tina Brown ou Anna Wintour terem o respeito dos ricos, precisavam viver como os ricos. Para moldar o gosto, era preciso personificar o gosto. Os editores da Condé Nast foram os primeiros influenciadores, suas vidas transformadas em uma campanha de marketing completa para a empresa que os contratava.”

Essa “era de ouro” começou em 1984, quando Tina Brown, uma jovem jornalista inglesa, foi chamada para comandar a Vanity Fair. Ela arejou visualmente a revista, convidando grandes fotógrafos para criar ensaios que se espalhavam por páginas, cortando o tamanho dos longos textos e contratando gente esperta e jovem para cobrir Hollywood e os donos do poder. Resultado: a circulação saltou de 200 mil para 1,2 milhão de exemplares.

🕵️ As páginas de Empire of the State mostram como Grynbaum é apaixonado pelo assunto, mas a abordagem é sempre feita com o devido espírito crítico (uma combinação que se espera em todo jornalista, principalmente jornalista que cobre cultura).

Exemplos:

“Para jovens suburbanos como eu, que cresceram na virada do século XXI, as revistas da Condé eram mensageiras de um mundo cosmopolita que brilhava logo além do nosso horizonte: um espetáculo mensal ou semanal de tentações, refinamento, possibilidades sensuais e sofisticação intelectual que incendiava a minha imaginação. (...) As publicações da Condé traziam a promessa de que escrever e praticar jornalismo poderia ser uma profissão glamourosa, que jovens nerds como eu poderiam unir inteligência e estilo, fatos e criatividade”.

“A internet demoliu a noção de autoridade na vida americana – e também o espírito que animava a Condé Nast. O poder passou das instituições para o indivíduo; aquilo que desejamos já não emana de um arranha-céu em Manhattan, mas é criado em milhões de rotas digitais pelo Instagram, TikTok, Pinterest, Snapchat, Twitter e Facebook. Blogueiras novatas como Tavi Gevinson foram das primeiros a provar que adolescentes podem ditar tendências a partir de seus próprios quartos, sem a infraestrutura (ou custos) de uma empresa de mídia tradicional por trás deles.”

Empire of the Elite é uma delícia de leitura não apenas para jornalistas, mas para qualquer um que queira entender como as mídias ajudam a conceber a cultura de celebridades e consumismo que toma o mundo até hoje.

🔗 Mais:

A decadência: em abril, o NYT publicou o artigo “Quem quer comandar a Vanity Fair? Todo mundo? Alguém?”, após o anúncio de que a editora Radhika Jones deixaria o comando da revista.

O escolhido para sucedê-la foi Mark Guiducci (ele era diretor criativo da Vogue). Guiducci chegou à Vanity Fair com a revista em uma crise existencial, em que perde espaço (e prestígio) tanto para outras revistas da Condé Nast, como New Yorker e Wired, como para as rivais New York e Atlantic. Em meio a demissões de colunistas e repórteres, está indo atrás de gente como Emily Sundberg, dona de uma popularíssima newsletter sobre cultura e celebridades.

Para ilustrar como era o ambiente dessa era de ouro das revistas, o jornalista e escritor Bryan Burrough relembra aqui: “Nunca houve um lar mais luxuoso para escritores do que a Vanity Fair durante os 25 anos de Graydon Carter como editor. (...) Provavelmente estou quebrando alguma lei não escrita do mercado editorial, mas aqui está: durante 25 anos, eu tinha um contrato para produzir três artigos por ano, geralmente com dez mil palavras cada um. Para isso, meu salário chegava a US$ 498.141. Não é erro de digitação: US$ 498.141, ou mais de US$ 166 mil por artigo. (...) Sim, eu sabia que era obsceno. E aceitava com um sorriso”.

A Atlantic é, nos EUA, um exemplo bem-sucedido de revista/veículo super-tradicional (tem quase 170 anos de vida) que está se dando bem neste século: tem mais de 1,3 milhão de assinantes, não para de contratar jornalistas e ampliou recentemente a circulação de sua edição impressa de dez revistas/ano para 12 revistas/ano.

🌐 Se a Condé Nast representa o glamour e o elitismo do jornalismo dos anos 1980, 1990 e início dos 2000, a Vice, junto com o BuzzFeed, encarnava neste século as esperanças de um novo tipo de jornalismo: digital, ágil, arrojado, que falava a linguagem de quem crescia com a internet.

Durou pouco. BuzzFeed e Vice são, hoje, uma pequena sombra do que eram há dez ou 15 anos. Por motivos diferentes.

🎬 Vice is Broke, documentário que acaba de estrear na Mubi, ilustra muito bem por que a Vice derreteu em tão pouco tempo. (Aqui está o trailer).

O filme é dirigido e apresentado por Eddie Huang, que tinha um programa de comida e viagem na Vice (o doc é dedicado a Anthony Bourdain, ídolo de Huang).

Como muitos funcionários da Vice, Huang saiu de lá com uma mão na frente e outra atrás – a empresa devia a ele mais de 200 mil dólares. Então fez um acordo: a Vice cancela o NDA (non-disclosure agreement) que havia assinado, passa para Huang os direitos do programa que ele tinha e a dívida é perdoada.

🎥 E, assim, ele colocou o documentário em pé. Huang relembra o início da Vice, no Canadá, quando três amigos iniciaram uma revista/zine que era distribuída gratuitamente. Em suas páginas, havia lifestyle, música, fotografia e assuntos que não estavam na mídia tradicional.

Nos anos 00, se mudaram para Nova York. A Vice cresceu. Deixou de ser uma publicação indie que não se levava a sério para virar um veículo que se desdobrava em site noticioso, agência de publicidade e branded content e produtora audiovisual.

Mas, lá naquele início, já dava para notar certos problemas sérios. Um dos fundadores, Gavin McInnes, era engraçado e dava espaço para jovens jornalistas escreverem o que queriam. Mas em suas piadas e textos, já mostrava o racismo, a homofobia e o nacionalismo que o fariam fundar, mais tarde, o deplorável grupo de extrema-direita Proud Boys.

Outro dos fundadores, Shane Smith, é um deslumbrado que se lambuzou com o sucesso da Vice. Não contente, queria ser visto como um jornalista sério. Mas não passa de um sem noção (Huang lembra que Smith chegou a falar que iria se juntar a Elon Musk para comprar a BBC. Huang, constrangido, lembrou que a BBC é uma emissora pública, então se eles quisessem comprá-la, precisariam antes comprar a Grã-Bretanha).

👉 Havia uma cultura toda errada ali: repórteres, editores e editores não recebiam os devidos créditos, que iam para gente como Shane Smith e Spike Jonze; projetos publicitários passaram a ser vendidos como jornalismo (um caso clássico é o de uma cobertura de uma corrida de camelos na Arábia Saudita, paga pelo ministério do turismo daquele país).

Se em 2015 a empresa chegou a ser avaliada em mais de US$ 5 bi, em 2023, quando o mercado se ligou que os números e as métricas divulgadas não se sustentavam, a maquiagem ficou borrada: a solução foi abrir falência.

✨ Mas esses problemas não escondem o fato de que a Vice fez muita coisa legal. Inovou na linguagem e na forma de cobrir eventos como conflitos armados e a Coreia do Norte, por exemplo.

E a filial brasileira ajudou a rejuvenescer o jornalismo feito aqui, com uma cobertura esperta, arriscada e criativa de comportamento, música e sociedade.

Vice is Broke é um testemunho agridoce de uma época em que se achava que o jornalismo poderia competir de igual para igual com plataformas e redes digitais.

Para Ver:

Pssica - Um dos grandes lançamentos brasileiros no audiovisual neste ano. Vai a Belém, à Ilha de Marajó (Pará) e à Guiana Francesa para contar uma história que envolve tráfico de menores, pedofilia e violência em uma região esquecida pelas autoridades e pela política. É uma maravilha ver cenas grandiosas nos grandes rios amazônicos, com uma fotografia picante e uma câmera em constante movimento. E são apenas quatro episódios, o que é uma qualidade em tempos em que séries são esticadas para preencher oito ou dez episódios.

Para ouvir:

Live Laugh Love - Quinto disco de Earl Sweatshirt, rapper que se distingue de seus contemporâneos pelo talento em criar letras que às vezes se parecem com histórias intrincadas, às vezes com peças abstratas. É um disco com letras otimistas, de alguém que está em um momento bom da vida. A produção das faixas é ousada, indo de batidas mais tradicionais ao jazz e a experimentações sonoras. Um disco que nos lembra como o rap pode ser inovador, criativo e vulnerável.

(Por favor, dê um play na faixa Live e ouça a referência que ele faz ao Brasil.)

E, ainda, uma “longa e íntima conversa sobre paternidade, fascismo e seu novo álbum”.

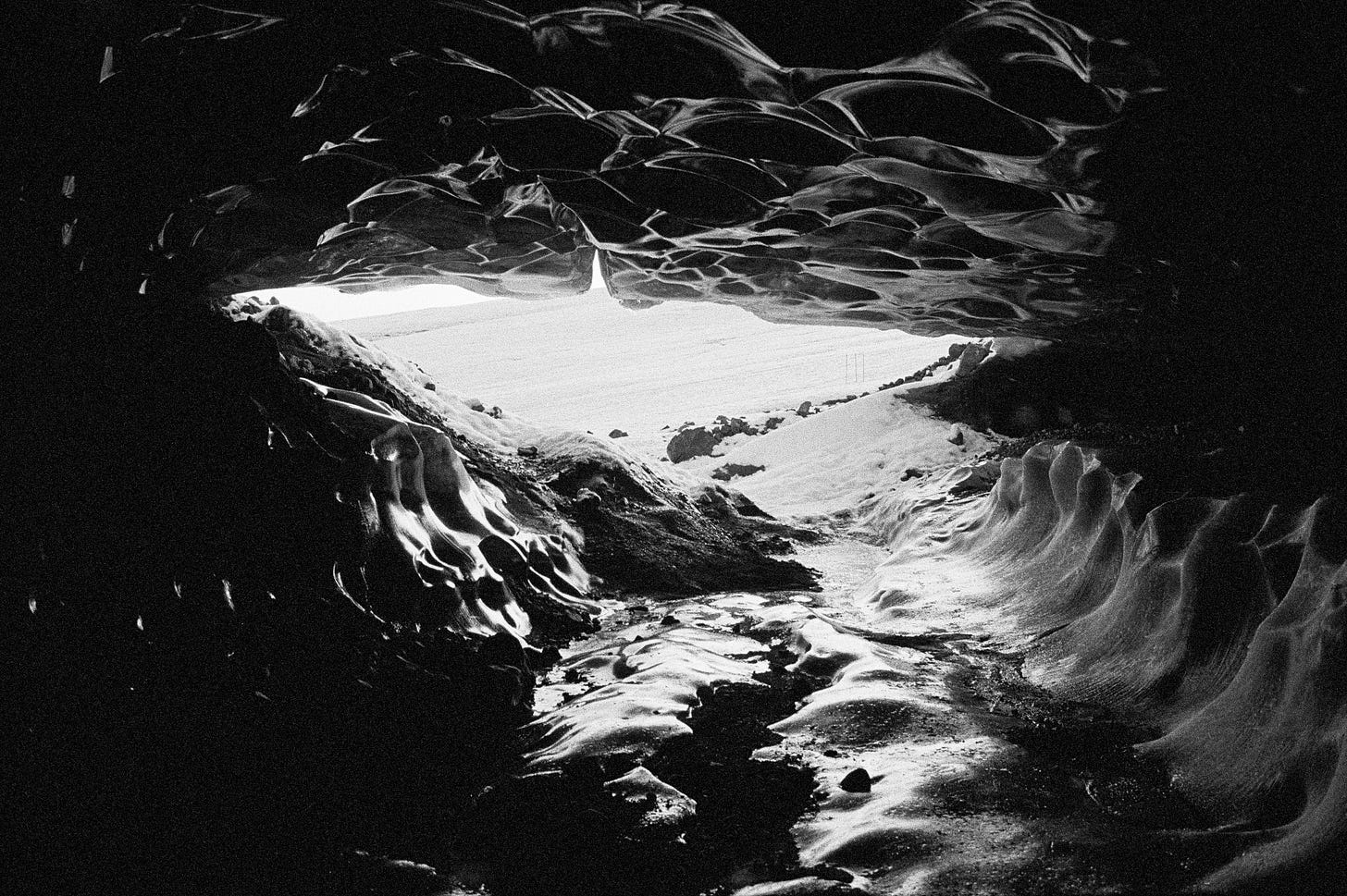

As imagens desta edição são da expo Onda Avalanche Vulcão, uma série colaborativa de fotografias de Mauro Restiffe e Maria Manoella, em cartaz na galeria Fortes D’Aloia & Gabriel, em São Paulo. Entre as obras, há fotos de “vastos ambientes percorridos pelos artistas, além de retratos íntimos e eróticos”. Por isso, a visitação é recomendada para maiores de 18 anos.

📷 A fotografia sempre fez parte da MargeM. Se você é fotógrafo(a) ou conhece alguém que seja e quer ter o trabalho exibido aqui na newsletter, envie um email para margemnewsletter@gmail.com. 📷

⚡️⚡️⚡️ Para patrocínios e ações com a MargeM,

envie um email: margemnewsletter@gmail.com ⚡️⚡️⚡️

→ Como a crítica musical perdeu força.

→ Um ranking com as 20 melhores músicas de Patti Smith.

→ O Spotify terá mensagens diretas.

→ Para entender o que é e como surgiu o grime.

→ Começa nesta quarta o festival Alma, que toma Belém para discutir mercado musical, economia criativa, meio ambiente e sustentabilidade. Mais infos e ingressos.

→ Redatoras relatam retrabalho e medo de demissão por conta de detectores de IA.

→ Os empregos que a IA está substituindo mais rapidamente.

→ A originalidade violenta de Simone Weil.

→ O OnlyFans está cada vez mais popular entre estudantes de universidades dos EUA. (“Lembra quando estudantes universitários ganhavam um dinheiro extra trabalhando em bibliotecas ou restaurantes? Agora, com o custo das mensalidades disparando e a cultura do empreendedorismo e do ganho fácil em alta, alunos estão recorrendo a uma nova forma de trabalho para bancar os estudos.”)