O glamour e a derrocada de Condé Nast e Vice

Enquanto um livro relembra como Vanity Fair e Vogue redefiniram o que era classe, consumismo e estilo de vida, um documentário expõe os problemas que levaram à queda da Vice

Este é o número #270 da MargeM newsletter, que se prepara para dar lugar a uma nova MargeM: ainda mais ampla e com presença em outras plataformas.

🎶 Enquando isso, você pode dar uma passada no Spotify para ouvir algumas das várias playlists que montamos. 🎶

Houve um tempo em que as revistas impressas realmente importavam. Em um mundo pré-internet, suas páginas estampavam o glamour, a ironia e uma certa profundidade que dificilmente se encontrava em jornais, rádios e tvs.

Com tão pouca concorrência (ainda não tínhamos plataformas de streaming, redes sociais, sites etc.), vendiam pacas. E algumas revistas em especial se tornaram símbolos de status: para quem aparecia nelas, para quem anunciava nelas, para quem trabalhava nelas e para quem as comprava nas bancas.

No Brasil, a grande editora de revistas foi a Abril, que publicou/publica Veja, Realidade, Capricho, Playboy, Placar, Claudia, entre outras.

No mundo, não houve nada como a Condé Nast (particularmente, entre os anos 1980 e 2000).

“A nossa cultura contemporânea do Instagram — retocada digitalmente, cheia de marcas famosas e carregada de FOMO, em que pessoas bonitas fazem coisas bonitas em lugares bonitos, sem você — é uma reprodução ‘faça você mesmo’ do universo que os editores-celebridade da Condé Nast criavam cuidadosamente mês após mês, ano após ano.”

O trecho acima é de Empire of the Elite: Inside Condé Nast, the Media Dynasty that Reshaped the World, livro em que Michael M. Grynbaum (jornalista do New York Times) mergulha na história dessa casa centenária.

✍ O livro volta bastante no tempo, até o final do século 19. Mostra como a Condé Nast virou a gigante dona de títulos como Wired, Architectural Digest, Bon Appétit e GQ. Mas a obra vale principalmente pelas histórias ambientadas na “era de ouro” de três revistas: Vanity Fair, The New Yorker e Vogue.

Essas revistas eram, nas palavras de Grynbaum, “manuais sofisticados do ‘bem viver’, definindo as nossas ideias modernas de classe, consumismo, política, estilo de vida e gosto. Ser mencionado pela Condé Nast significava ter chegado lá – como ator, escritor, estilista, pensador ou socialite”.

💰 Para retratar esse mundo com fidelidade, para ter acesso a esse pequeno círculo de personalidades, seus editores tinham de viver essa vida. Anna Wintour (Vogue), Graydon Carter (Vanity Fair) e Tina Brown (Vanity Fair e New Yorker) eram, elas próprias, tão celebridades e tão poderosas quanto qualquer pessoa que aparecia em suas páginas.

“Si (Newhouse Jr., o dono da Condé Nast) exigia que os principais nomes de seu império imitassem o estilo de vida das pessoas que perfilavam. Daí os empréstimos sem juros para apartamentos no West Village e casas de campo, além dos benefícios dignos de Wall Street, como carros com motorista e contas generosas de despesas. Os exageros eram lendários. Por anos, simplesmente não existiam orçamentos: os bilhões de Si bancavam uma operação em que o glamour e o status frequentemente importavam mais do que fechar as contas. Editores iam e voltavam da Europa no Concorde. Quem criticava tanta extravagância não compreendia a lógica por trás do teatro de Si: para Tina Brown ou Anna Wintour terem o respeito dos ricos, precisavam viver como os ricos. Para moldar o gosto, era preciso personificar o gosto. Os editores da Condé Nast foram os primeiros influenciadores, suas vidas transformadas em uma campanha de marketing completa para a empresa que os contratava.”

Essa “era de ouro” começou em 1984, quando Tina Brown, uma jovem jornalista inglesa, foi chamada para comandar a Vanity Fair. Ela arejou visualmente a revista, convidando grandes fotógrafos para criar ensaios que se espalhavam por páginas, cortando o tamanho dos longos textos e contratando gente esperta e jovem para cobrir Hollywood e os donos do poder. Resultado: a circulação saltou de 200 mil para 1,2 milhão de exemplares.

🕵️ As páginas de Empire of the State mostram como Grynbaum é apaixonado pelo assunto, mas a abordagem é sempre feita com o devido espírito crítico (uma combinação que se espera em todo jornalista, principalmente jornalista que cobre cultura).

Exemplos:

“Para jovens suburbanos como eu, que cresceram na virada do século XXI, as revistas da Condé eram mensageiras de um mundo cosmopolita que brilhava logo além do nosso horizonte: um espetáculo mensal ou semanal de tentações, refinamento, possibilidades sensuais e sofisticação intelectual que incendiava a minha imaginação. (...) As publicações da Condé traziam a promessa de que escrever e praticar jornalismo poderia ser uma profissão glamourosa, que jovens nerds como eu poderiam unir inteligência e estilo, fatos e criatividade”.

“A internet demoliu a noção de autoridade na vida americana – e também o espírito que animava a Condé Nast. O poder passou das instituições para o indivíduo; aquilo que desejamos já não emana de um arranha-céu em Manhattan, mas é criado em milhões de rotas digitais pelo Instagram, TikTok, Pinterest, Snapchat, Twitter e Facebook. Blogueiras novatas como Tavi Gevinson foram das primeiros a provar que adolescentes podem ditar tendências a partir de seus próprios quartos, sem a infraestrutura (ou custos) de uma empresa de mídia tradicional por trás deles.”

Empire of the Elite é uma delícia de leitura não apenas para jornalistas, mas para qualquer um que queira entender como as mídias ajudam a conceber a cultura de celebridades e consumismo que toma o mundo até hoje.

🔗 Mais:

A decadência: em abril, o NYT publicou o artigo “Quem quer comandar a Vanity Fair? Todo mundo? Alguém?”, após o anúncio de que a editora Radhika Jones deixaria o comando da revista.

O escolhido para sucedê-la foi Mark Guiducci (ele era diretor criativo da Vogue). Guiducci chegou à Vanity Fair com a revista em uma crise existencial, em que perde espaço (e prestígio) tanto para outras revistas da Condé Nast, como New Yorker e Wired, como para as rivais New York e Atlantic. Em meio a demissões de colunistas e repórteres, está indo atrás de gente como Emily Sundberg, dona de uma popularíssima newsletter sobre cultura e celebridades.

Para ilustrar como era o ambiente dessa era de ouro das revistas, o jornalista e escritor Bryan Burrough relembra aqui: “Nunca houve um lar mais luxuoso para escritores do que a Vanity Fair durante os 25 anos de Graydon Carter como editor. (...) Provavelmente estou quebrando alguma lei não escrita do mercado editorial, mas aqui está: durante 25 anos, eu tinha um contrato para produzir três artigos por ano, geralmente com dez mil palavras cada um. Para isso, meu salário chegava a US$ 498.141. Não é erro de digitação: US$ 498.141, ou mais de US$ 166 mil por artigo. (...) Sim, eu sabia que era obsceno. E aceitava com um sorriso”.

A Atlantic é, nos EUA, um exemplo bem-sucedido de revista/veículo super-tradicional (tem quase 170 anos de vida) que está se dando bem neste século: tem mais de 1,3 milhão de assinantes, não para de contratar jornalistas e ampliou recentemente a circulação de sua edição impressa de dez revistas/ano para 12 revistas/ano.

🌐 Se a Condé Nast representa o glamour e o elitismo do jornalismo dos anos 1980, 1990 e início dos 2000, a Vice, junto com o BuzzFeed, encarnava neste século as esperanças de um novo tipo de jornalismo: digital, ágil, arrojado, que falava a linguagem de quem crescia com a internet.

Durou pouco. BuzzFeed e Vice são, hoje, uma pequena sombra do que eram há dez ou 15 anos. Por motivos diferentes.

🎬 Vice is Broke, documentário que acaba de estrear na Mubi, ilustra muito bem por que a Vice derreteu em tão pouco tempo. (Aqui está o trailer).

O filme é dirigido e apresentado por Eddie Huang, que tinha um programa de comida e viagem na Vice (o doc é dedicado a Anthony Bourdain, ídolo de Huang).

Como muitos funcionários da Vice, Huang saiu de lá com uma mão na frente e outra atrás – a empresa devia a ele mais de 200 mil dólares. Então fez um acordo: a Vice cancela o NDA (non-disclosure agreement) que havia assinado, passa para Huang os direitos do programa que ele tinha e a dívida é perdoada.

🎥 E, assim, ele colocou o documentário em pé. Huang relembra o início da Vice, no Canadá, quando três amigos iniciaram uma revista/zine que era distribuída gratuitamente. Em suas páginas, havia lifestyle, música, fotografia e assuntos que não estavam na mídia tradicional.

Nos anos 00, se mudaram para Nova York. A Vice cresceu. Deixou de ser uma publicação indie que não se levava a sério para virar um veículo que se desdobrava em site noticioso, agência de publicidade e branded content e produtora audiovisual.

Mas, lá naquele início, já dava para notar certos problemas sérios. Um dos fundadores, Gavin McInnes, era engraçado e dava espaço para jovens jornalistas escreverem o que queriam. Mas em suas piadas e textos, já mostrava o racismo, a homofobia e o nacionalismo que o fariam fundar, mais tarde, o deplorável grupo de extrema-direita Proud Boys.

Outro dos fundadores, Shane Smith, é um deslumbrado que se lambuzou com o sucesso da Vice. Não contente, queria ser visto como um jornalista sério. Mas não passa de um sem noção (Huang lembra que Smith chegou a falar que iria se juntar a Elon Musk para comprar a BBC. Huang, constrangido, lembrou que a BBC é uma emissora pública, então se eles quisessem comprá-la, precisariam antes comprar a Grã-Bretanha).

👉 Havia uma cultura toda errada ali: repórteres, editores e editores não recebiam os devidos créditos, que iam para gente como Shane Smith e Spike Jonze; projetos publicitários passaram a ser vendidos como jornalismo (um caso clássico é o de uma cobertura de uma corrida de camelos na Arábia Saudita, paga pelo ministério do turismo daquele país).

Se em 2015 a empresa chegou a ser avaliada em mais de US$ 5 bi, em 2023, quando o mercado se ligou que os números e as métricas divulgadas não se sustentavam, a maquiagem ficou borrada: a solução foi abrir falência.

✨ Mas esses problemas não escondem o fato de que a Vice fez muita coisa legal. Inovou na linguagem e na forma de cobrir eventos como conflitos armados e a Coreia do Norte, por exemplo.

E a filial brasileira ajudou a rejuvenescer o jornalismo feito aqui, com uma cobertura esperta, arriscada e criativa de comportamento, música e sociedade.

Vice is Broke é um testemunho agridoce de uma época em que se achava que o jornalismo poderia competir de igual para igual com plataformas e redes digitais.

Para Ver:

Pssica - Um dos grandes lançamentos brasileiros no audiovisual neste ano. Vai a Belém, à Ilha de Marajó (Pará) e à Guiana Francesa para contar uma história que envolve tráfico de menores, pedofilia e violência em uma região esquecida pelas autoridades e pela política. É uma maravilha ver cenas grandiosas nos grandes rios amazônicos, com uma fotografia picante e uma câmera em constante movimento. E são apenas quatro episódios, o que é uma qualidade em tempos em que séries são esticadas para preencher oito ou dez episódios.

Para ouvir:

Live Laugh Love - Quinto disco de Earl Sweatshirt, rapper que se distingue de seus contemporâneos pelo talento em criar letras que às vezes se parecem com histórias intrincadas, às vezes com peças abstratas. É um disco com letras otimistas, de alguém que está em um momento bom da vida. A produção das faixas é ousada, indo de batidas mais tradicionais ao jazz e a experimentações sonoras. Um disco que nos lembra como o rap pode ser inovador, criativo e vulnerável.

(Por favor, dê um play na faixa Live e ouça a referência que ele faz ao Brasil.)

E, ainda, uma “longa e íntima conversa sobre paternidade, fascismo e seu novo álbum”.

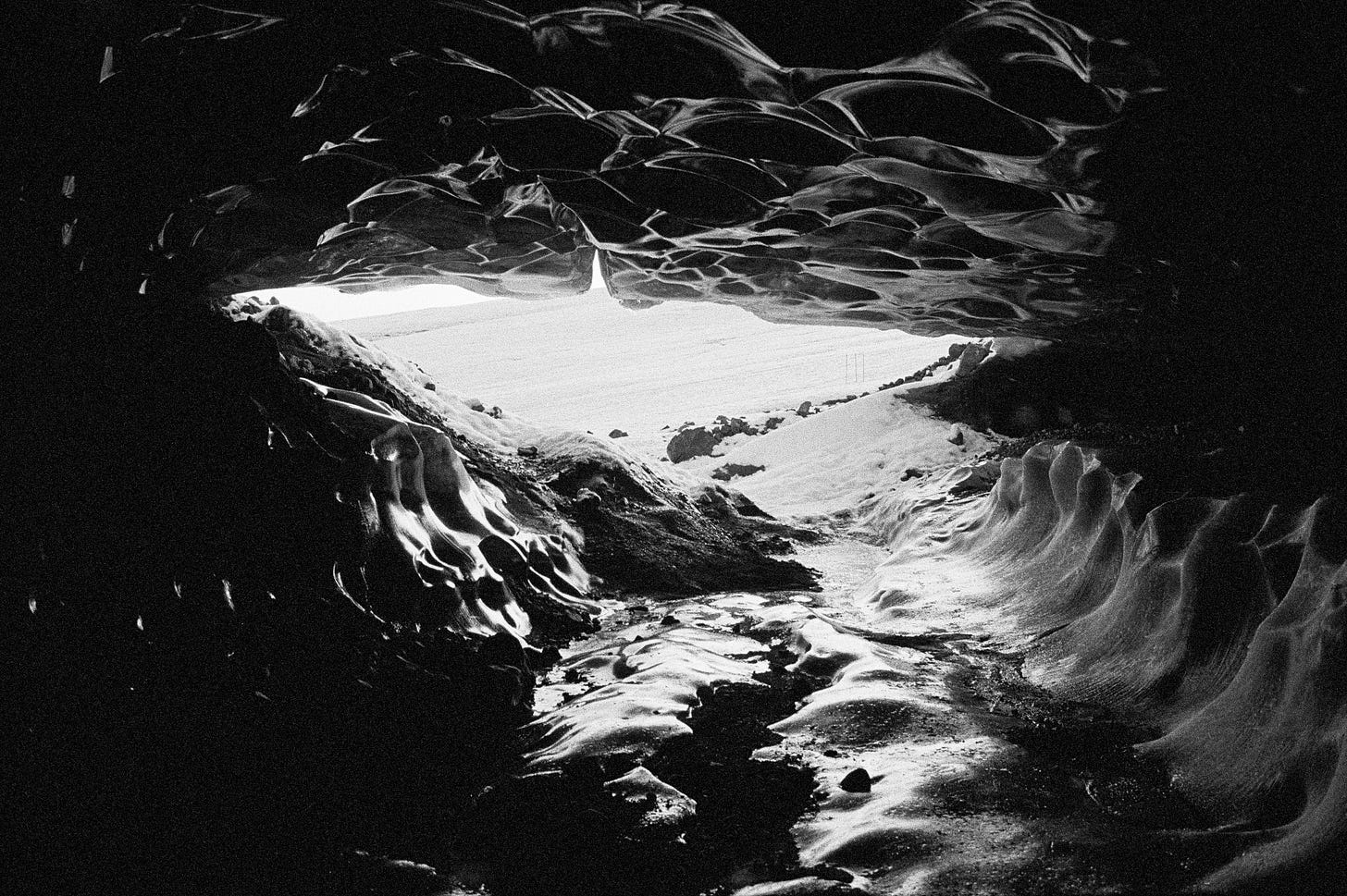

As imagens desta edição são da expo Onda Avalanche Vulcão, uma série colaborativa de fotografias de Mauro Restiffe e Maria Manoella, em cartaz na galeria Fortes D’Aloia & Gabriel, em São Paulo. Entre as obras, há fotos de “vastos ambientes percorridos pelos artistas, além de retratos íntimos e eróticos”. Por isso, a visitação é recomendada para maiores de 18 anos.

📷 A fotografia sempre fez parte da MargeM. Se você é fotógrafo(a) ou conhece alguém que seja e quer ter o trabalho exibido aqui na newsletter, envie um email para margemnewsletter@gmail.com. 📷

Succession - O fim e tudo o que valeu a pena

O episódio final, personagens mais odiáveis, a espetacular música-tema, Kendall, Shiv, Roman - e outros 27 coadjuvantes que ficaram na cabeça

May 30

*****Esta newsletter contém spoilers*****

Quem vai comandar um conglomerado de mídia que é controlado pelo patriarca de uma família bilionária?

Esta é a premissa que alimenta Succession e a pergunta é respondida nos minutos finais do décimo e último episódio da quarta temporada.

A série levou 39 episódios de cerca de uma hora de duração cada um para desenrolar uma trama que não se sustentava em ações, mas na dinâmica das relações que envolviam Logan Roy, o patriarca, e três de seus quatro filhos.

Mas como uma série que retrata uma família disfuncional de bilionários que beiram a sociopatia consegue atrair a atenção e movimentar discussões por tanto tempo?

Bem, por um lado, quem não gosta de assistir a super-ricos fazendo besteira e brigando entre si? Na última década, virou um gênero em si (lá fora, apelidou-se de "eat the rich"): O Menu (dirigido por Mark Mylod, o mesmo do último episódio de Succession), Triângulo da Tristeza, White Lotus, Glass Onion: Um Mistério Knives Out, Parasita e vários outros.

Depois, tem o fator comédia. Succession é um drama? Até é, mas é também uma comédia movida pelo ridículo dos personagens e pelo diálogo, afiadíssimo, dos melhores já vistos em uma série de TV.

Algumas coisas sobre Succession:

- Esta analista pontua que a quarta temporada de Succession "por vezes parecia girar no mesmo lugar", mas que a série "ainda era envolvente, e os diálogos, como sempre, um deleite ágil e niilista".

- Então temos uma série em que a trama não caminha necessariamente em torno de ações e é fusões, aquisições e interesses corporativos. A comediante Hannah Gadsby disse que não entende metade do que é falado em Succession, mas não consegue deixar de assistir.

- O crítico de teatro do Washington Post resume: "Sentir repulsa pela terrível personalidade dos personagens de Succession é uma coisa. Mas ela será lembrada como uma das séries de TV com melhor atuação e roteiro de todos os tempos".

- Para este escritor, Succession "foi simultaneamente trágica e cômica, divertida e horrível" e "embaralhou ficção e realidade de uma forma saborosa e divertida. Mas o motivo pelo qual ressoou tão profundamente foi que o embaralhamento de ficção e realidade no mundo em que os personagens habitam era um comentário devastador sobre o embaralhamento de ficção e realidade no mundo em que nós, telespectadores, habitamos".

- O personagem Kendall Roy é um caso à parte. Fui ver a primeira cena dele, no primeiro episódio da primeira temporada. A música An Open Letter to NYC, dos Beastie Boys, estoura no som do carro. Os socos no banco da frente. O motorista ouvindo Kendall cantar (sem os beats ao fundo). Na calçada, acender um cigarro e dar apenas um trago. A entrada no suntuoso prédio. Ali já estava escancarado o gestual caricato, a megalomania e a desconexão com a realidade à volta que iria permear todo o personagem durante a série. É ouro puro.

- "Ficou óbvio desde o início que Kendall é uma figura frágil. Ele está em constante combate edipiano com um pai que pairava sobre ele, enquanto também lutava (às vezes literalmente) com seus irmãos pelo controle do império Roy. No final da série, Kendall se mostrou disposto a fazer absolutamente qualquer coisa para governar Waystar Royco: encobrir um assassinato, trair familiares, facilitar o caminho de um candidato presidencial fascista ao poder", afirma a Vanity Fair nesta entrevista com Jeremy Strong.

- Na entrevista, Strong falou sobre o último episódio e o destino de Kendall : "Foi difícil para mim assistir (ao último episódio). É um desastre em câmera lenta para ele e é insuportável para mim ver tudo se desenrolar dessa maneira. Eu me vi desejando que as coisas acontecessem de maneira diferente".

- Brian Cox, o Logan Roy, disse acha que a morte de seu personagem (no terceiro ep desta última temporada) pode ter sido prematura. "No final das contas, fiquei bem com isso, mas me senti um pouco rejeitado. Sabe, senti um pouco, ah, todo o trabalho que eu fiz e, no final das contas, acabou sendo apenas um corpo no carpete de um avião."

- Roman foi o filho que mais sentiu a morte do pai, não aguentou vê-lo dentro de um caixão. Por estar com o rosto levemente machucado, tremeu só de pensar na ideia de ser visto por uma mulher com quem teve um pequeno caso (Gerry). No final, vai para um bar e bebe um dry martini (ainda não era nem hora do almoço) e abre um pequeno sorriso. Era o que sempre quis?

- E temos Shiv Roy. Uma figura shakespeariana da geração digital. "Shiv é uma salvadora ou uma Lady MacBeth?", explora este artigo. "A resposta é: ambos e nenhum dos dois. O fato de Shiv ser uma mulher não significa que ela precise ser um ícone feminista ou uma traidora de seu gênero."

- E com Tom como CEO, Shiv tirou Kendall do jogo e permaneceu próxima ao centro do poder.

- "Talvez ela (Shiv) não tenha escolhido Tom em vez de seus irmãos. Talvez ela simplesmente não aguente seu irmão mais velho. Não é uma escolha binária. Ela apenas olha para Kendall e pensa: 'Não posso'. Acho que ela não tomou uma decisão racional", argumenta Matthew Macfayden, que interpreta Tom Wambsgans, em entrevista ao lado de Nicholas Braun (o primo Greg).

- Criador da série, Jesse Armstrong especula que "Shiv ainda está no jogo, em um lugar emocionalmente gélido e aterrorizante. Ela está nesse tipo de não-vitória, não-derrota. Quero dizer, haverá algum movimento ali. Ainda há muito desse jogo para se desenrolar, mas é assim que deixamos".

- A questão central da série não estava na sucessão da cadeira de CEO, mas de quem herdaria o trono. Praticamente um regime monárquico. No último ep, Kendall abre o jogo: "Eu sou o menino mais velho". Em seguida, Roman joga no ar que os filhos de Kendall seriam de outro homem – ou seja, não seriam herdeiros naturais.

- Se Succession está entre as três melhores séries já feitas, é uma discussão interminável. Mas a trilha da série não se compara a nada já produzido. Composta por Nicholas Britell, a música-tema justapõe linhas de violino e piano com um beat de hip hop. Absurdo.

- Meio isso: "Ao longo das quatro temporadas, ele (Britell) escreveu algo incomum na televisão: uma trilha sonora expansiva, porém conceitualmente focada, que se desenvolveu, episódio após episódio, em uma obra clássica de tema-com-variações que seria tão adequada para a sala de concertos quanto é para a tela pequena."

- A trilha especial da temporada 4 está aqui, com uma espetacular versão orquestrada da música-tema.

- Não tinha notado como vários personagens falam apenas "uh-huh" em diversas cenas. Mas essas são "as duas sílabas mais significativas em todo o programa. Pode parecer um pouco bobo, mas 'uh-huh' funciona como uma espécie de reflexo sorrateiro da dinâmica de poder em Succession"

- Parte importantíssima para o desenvolvimento dos personagens, a figurinista da série conta que sempre começava a pensar o que eles iriam vestir "a partir dos sapatos". "Os sapatos são a peça de roupa mais importante no corpo de uma pessoa. Eles contam tudo. É como se você se apaixonasse por um cara, então visse os sapatos e percebesse 'Ah, isso não vai funcionar'."

- Mas Succession foi o que foi não apenas pelos Roys, mas porque reuniu figuras secundárias quase tão carismáticos quanto, como lembra esta ode a 27 desses personagens.

- Quem era a pior pessoa de Succession? Esta lista coloca Logan Roy em segundo lugar; em primeiro, alguém que surpreende.

⚡️⚡️⚡️ Para patrocínios e ações com a MargeM,

envie um email: margemnewsletter@gmail.com ⚡️⚡️⚡️

→ Como a crítica musical perdeu orça.

→ Um ranking com as 20 melhores músicas de Patti Smith.

→ O Spotify terá mensagens diretas.

→ Para entender o que é e como surgiu o grime.

→ Começa nesta quarta o festival Alma, que toma Belém para discutir mercado musical, economia criativa, meio ambiente e sustentabilidade. Mais infos e ingressos.

→ Redatoras relatam retrabalho e medo de demissão por conta de detectores de IA.

→ Os empregos que a IA está substituindo mais rapidamente.

→ A originalidade violenta de Simone Weil.

→ O OnlyFans está cada vez mais popular entre estudantes de universidades dos EUA. (“Lembra quando estudantes universitários ganhavam um dinheiro extra trabalhando em bibliotecas ou restaurantes? Agora, com o custo das mensalidades disparando e a cultura do empreendedorismo e do ganho fácil em alta, alunos estão recorrendo a uma nova forma de trabalho para bancar os estudos.”)

eu lembro que lia o expediente da Vogue e da Rolling Stone e sonhava em aparecer lá. depois desse seu texto serei obrigada a largar todos os livros que to lendo pra ir ler esse hahahahaha.